「BtoB向け商材の営業ってどうすれば上手くいくの?」

「BtoB営業で活用できるフレームワークを知りたい」

BtoB向け商材の営業を行う際は、何よりもBtoB営業の構造から理解していくことが大切です。

また、BANT+CやDMUなどのフレームワークを知っておくと、より成約率が向上しやすくなります。

今回の記事では、BtoB営業の特徴や、BtoCとの違いといった構造からわかる成功の秘訣・フレームワークを解説します。

有形・無形商材に分類して営業のコツを紹介しているので、是非参考にしてみてください。

【構造理解①】BtoB営業の特徴とは?

BtoB営業を行う前に、まずはその特徴を知っておくとスムーズに動けます。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

取引相手・決済者・利用者が異なる

前提として、BtoC営業と異なって取引相手、そして商材の利用者が大きく異なります。

- BtoB・・・対「法人」(Business to Business)

- BtoC・・・対「個人」(Business to Consumer)

そのため、営業フローに関しても両者でやや異なり、BtoB営業の方が比較的成約までに時間がかかりやすい特徴があります。

なぜなら、法人を相手にする場合は、担当者と決裁者の2種類が存在するからです。窓口となる担当者との商談が上手くいっても、その後の決裁者で断られるケースがあるでしょう。

BtoB営業の成約率を高めるためには、

決裁者を素早く見つけ出し商談に持ち込むことが大切

つまり、ストレートに決裁権をもつ決裁者に魅力的な提案ができれば、その分商談も通りやすくなるということです。

購買基準=相手企業の売上や利益になるかどうか

企業担当者は商品の特徴やメリットよりも、自社の利益や課題解決につながるかを第一に見ています。

構造的に、BtoB営業の方が合理的に意思決定がされやすいため、具体的なデータを用いた実績や競合比較、もたらされる成果といった情報提供がより必要となります。

BtoB営業の商談を成功させるには、

客観的な情報提供を意識した課題解決型の営業が大切

自分の話をメインにするのではなく、相手の課題や悩みをヒアリングし、自社の商品であればどのように解決できるのか伝えると成約率が上がってきます。

ルート営業が主軸となる

BtoBの営業は、自社の営業方針や会社の方針を理解した上での営業活動が必要となるため、新規開拓よりもルート営業が主軸になる場合が多いのが特徴です。

ルート営業には長く取引を続ける方が顧客単価を上げやすいうえに、紹介にもつながりやすいというメリットがあります。

BtoB営業の成功の近道は、

信頼性が高く、ビジョンに共感してくれた相手を選ぶこと

適当に新商品を売り込むのではなく、成約率を高めるためにクライアントの方針を読み取ったうえで提案を行いましょう。

▼BtoC営業の詳細はこちらの記事です。

【構造理解②】有形商材と無形商材の違いは?

営業において、有形商材と無形商材のどちらかを取り扱うことになります。

ここからは、それぞれの違いについてチェックしていきましょう。

有形商材について

有形商材とは、形のある商材を指します。

つまり、実際に目で見たり、触れられたりするものが該当します。

- 食品

- 機械

- 素材

- 医薬品など

実物を取り扱えるので、商談する際に顧客にとってイメージしやすいのが特徴です。

提案の難易度は無形商材よりも低い傾向にあります。

無形商材について

無形商材とは、物質的に形を持たないモノやサービスを指します。

- IT

- コンサルティング

- 不動産

- 保険

- 証券など

顧客の悩みを解決する営業が求められ、有形商材よりも難易度が高い傾向にあります。

有形商材よりもイメージしにくいため、もたらされるメリットや成果を具体的に提案する力が求められるでしょう。

有形商材のBtoB営業のポイント

有形商材のBtoB営業のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

いずれかがかけていると成約率が下がるので、注意しましょう。

商品に対する理解力

商品のメリット・デメリットを理解しないと相手に対して、十分な説明ができません。

顧客からの質問、要望にはすべて瞬時に答えられるようにしない限り、成約率は上がらないといえるでしょう。

まずはしっかりと商品について細かく理解するのはもちろん、自分で使ってみるのもおすすめです。

自分で使うことで、マニュアルを眺めるだけではわからなかった商材独自の強みに気づける場合があります。

プレゼン力

有形商材の営業を成功させるには、商品の性能の説明や実演などを含めた論理的かつ説得力のある説明が必要です。

マニュアル的な説明はもちろん、実演までできると顧客にとってイメージしやすくなります。

プレゼン力を磨くには、上司や同僚とロールプレイングを行うと効果的です。

何度も練習して、説明や実演を上手く行えるように努力しましょう。

交渉力

有形商材の営業を成功させるために、相手の事情や社内の事情を踏まえて交渉しましょう。

押し売りをするのではなく、相手の課題を解決できるように寄り添うのが大切です。

コスト面、性能など、どの部分に不満があるのか十分にヒアリングを行い、自社商品の強みをプレゼンするように心がけましょう。

▼交渉で使えるテストクロージングについては下記の記事です。

無形商材のBtoB営業のポイント

無形商材のBtoB営業のポイントとして、以下の3つが挙げられます。

無形商材のBtoB営業を行うのであれば、これら3つのポイントを強化しましょう。

ヒアリング力

無形商材の営業を実施する場合、基本的には課題解決型の営業になるので、相手の課題を引き出すためのヒアリングが重要です。

ヒアリング不足だと、相手の改善点や悩みが見えてきません。

自社商品の強みを伝えることは優先せず、まずはどの部分に悩みがあるのか丁寧に聞き出すように心がけましょう。

課題発見力

顧客が言ったものが課題とは限らないので、自ら何が課題であるかを考える姿勢を持ちましょう。

例えば顧客から「ホームページを作りたい!」と言われた場合は、作ることに終始せずホームページを作って何を実現したいのか確認しましょう。

新規集客をしたいのか、採用のエントリーを増やしたいのかによって方向性が大きく変わります。

相手の言ったことをそのまま鵜呑みにせず、課題を具体化できる提案を強く意識しましょう。

論理的説明力

課題を見つけるのが上手くても、適当な説明になってしまうと顧客は納得しません。

相手の課題を見つけてなぜそれが課題であるのか、自社が行うソリューションがなぜ効果的なのかをわかりやすく説明する必要があります。

例えば「弊社の作るホームページは集客力が高く、クライアントにも満足してもらっているんです!」といった説明では不十分です。

「弊社の作るホームページはページスピードが早く、SNSと近い画面構成なのでSNS流入してきたユーザーからの満足度が高く、成約率が高いのが特徴です。」

「実際に弊社のホームページを導入したクライアントは、導入後のCV率が●%から△%まで向上しています」

上記のように具体的にどの点が強みなのか、どのような事例があるのか踏まえながら説明するように意識すると、顧客にも伝わりやすくなるでしょう。

BtoB営業で活用できるフレームワークの一覧

BtoB営業で活用できるフレームワークの一覧として主に挙げられるのは、以下の8個です。

- BANT+C

- DMU

- 3C分析

- FABE

- ピラミッドストラクチャー

- PEST分析

- STP分析

- 4P分析

いずれも実用的なフレームワークなので、早期に習得しておきましょう。

BANT+C

BANTCは、以下の5つの頭文字を取ったフレームワークです。

- 「Budget(予算)」

- 「Authority(決裁権)」

- 「Needs(必要性)」

- 「Timeframe(導入時期)」

- 「Competitor(競合)」

上記の5つの観点で営業を行い、振り返ることで商談の質を把握できます。

顧客が現在自社の商品やサービスを必要としているのかが把握できるので、自社内の案件における優先度も見極めやすくなるでしょう。

DMUマップ

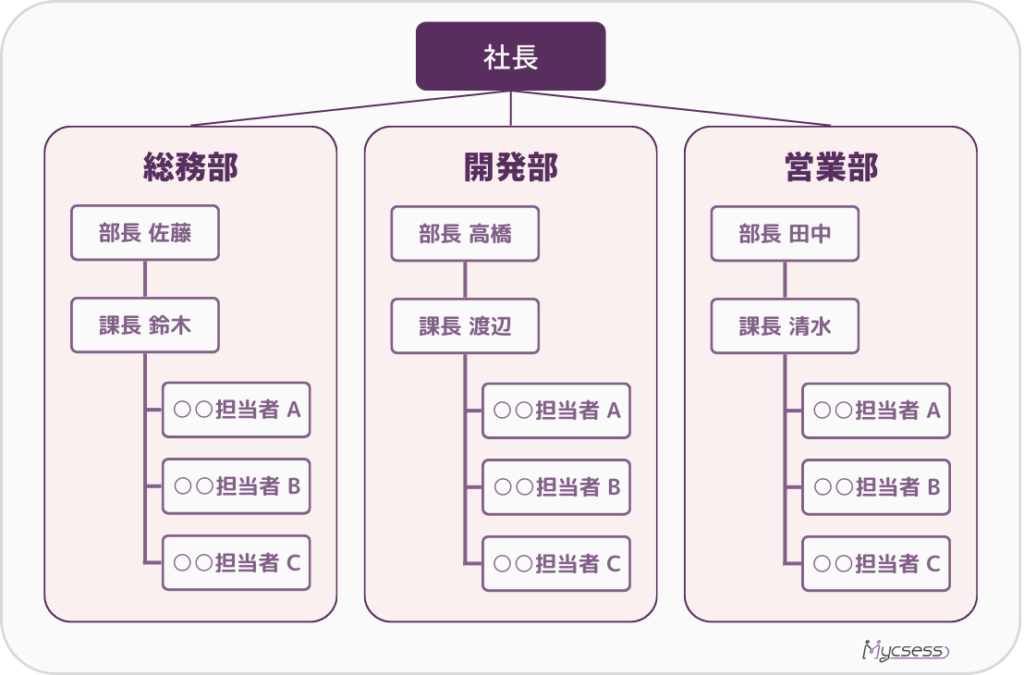

DMU(Decision Making Unitの略)はその名の通り、意思決定構造を固まりに分けて考える、ヒアリング前に用意しておきたいフレームワークです。

そしてDMUマップは、それをマップに書き起こしたものです。これにより、組織全体を見える化できるだけでなく、その組織の誰からヒアリングすべきか、ヒアリングの戦略を練ることが出来ます。

3C分析

3C分析は、自社を取り巻く現状についてマクロ視点で把握ためのフレームワークです。

- Company:自社

- Customer:顧客

- Competitor:競合

上記の3つの視点で分析できるため、ヒアリング内容を導き出しやすくなります。

| Company(自社) | ・企業理念や事業構造は? ・競合比較した際の強みや弱みは? |

| Customer(顧客) | ・商談における顧客の状況は? ・目的、予算、期間は? ・市場の流行は? |

| Competitor(競合) | ・競合商材の価格は? ・競合他社の最新の動向は? ・競合他社の強みや弱みは? |

上記の視点を持って、ヒアリング内容を考えていきましょう。

FABE

FABEは、提案内容をまとめる際に使えるフレームワークです。

- Feature:製品・サービスの特徴

- Advantage:自社の優位性・メリット

- Benefit:顧客が得られる価値・メリット

- Evidence:顧客の価値を実現した根拠

この4つを提案に上手く落とし込めると、具体性を持って伝えられます。

いずれも重要なポイントなので、FABEを使って魅力的な提案を考えましょう。

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーは、ピラミッド構造で論理構造を整理するフレームワークです。

活用することで、プレゼン資料の作成を行う際に考えをまとめやすくなります。

何も考えずにプレゼンの資料を作っていると、わかりづらい内容になりやすいので注意が必要です。

ピラミッドストラクチャーを活用し、情報や思考を整理してわかりやすいプレゼン資料を作成しましょう。

PEST分析

PEST分析は、下記の項目で世の中の流れを把握するフレームワークです。

- Politics:政治

- Economy:経済

- Society:社会

- Technology:技術

近年ではコロナウィルスの流行により、様々な業態の会社が大きな打撃を受けました。そのため今後のリスクヘッジのためにも、外部環境にフォーカスしたフレームワークであるPEST分析の重要性は増しています。

提案の質を高めるためにも、PEST分析もあわせて実施すると良いでしょう。

STP分析

STP分析では、ターゲティングや自社における顧客の位置づけを可能にするフレームワークです。

- Segmentation(市場細分化)

- Targeting(狙う市場の決定)

- Potioning(自社の立ち位置の明確化)

STP分析を行うことで、自社がどのようなユーザー層を優先して狙うべきか明確化します。

営業活動を効率化させるためにも、早期にSTP分析を行っておくと良いでしょう。

4P分析

4P分析とは、行動計画を練るためのフレームワークです。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(立地・流入)

- Promotion(販促・広告)

4つの軸で考えることで、漏れや被りのない思考を実現できるでしょう。

営業方法や方針が見えてくるので、積極的に活用するのがおすすめです。

まとめ

有形商材、無形商材関係なく押し売りのような営業は、顧客に対して刺さりません。

ヒアリングを十分に行い、顧客の悩みを解決できる提案をして初めて興味を持ってもらえます。

今回の記事では営業における基本的なテクニック、フレームワークを網羅的に解説しています。

自分で営業活動をしていて行き詰まりを感じた時は、今回の記事を振り返って参考にしてみてください。

コメント