「階層別研修の目的や、求められる能力がわからない」

「その他の研修との違いは?」

こういった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、階層別研修の目的や教育方法の違い、実施形態、注意事項などについて網羅的に解説していきます。

後半では、階層別研修の体系作成プロセスや、テーマ例一覧をご紹介しているので、最後まで是非ご覧ください。

階層別研修とは

階層別研修の定義

階層別研修は、企業内で従業員を階層ごとに分類し、それぞれの階層に応じたスキルや知識を学ぶ研修のことです。

新人社員、中堅社員、管理職、役員など、役職や立場に基づいて異なる内容の研修プログラムが用意されます。

階層別研修の目的は、各階層で必要な能力を育成し、業務パフォーマンスの向上や組織の発展に貢献することです。

従業員は自身の役割や立場に応じたスキルや知識を習得することで、リーダーシップや組織運営などの重要な業務に対応できるよう成長していくことが可能になります。

階層別研修が注目される背景

現在の労働市場は売り手市場となり、多くの企業が人手不足に悩んでいます。

この問題を解決するため、企業は階層別研修に注目しています。

従来は新人対象の研修が主流でしたが、現在では中堅社員や管理職、役員も含めた研修が求められています。

階層別研修は、フレックスタイムやリモートワークなど、急速に多様化する働き方に対応するため、個々の社員にフォーカスを当て、必要な時に必要な研修を行う方向にシフトしています。

従来の一律の研修では、コストと労力の面でバランスが取りにくくなってきたため、企業は研修内容を個々の社員に合わせて調整する傾向にあります。

企業は現在の経営環境などを考慮し、将来のリーダー層を育成し、組織の持続的な成長を促すために、階層別研修を重視していると言えるでしょう。

階層別研修とその他の研修の違い

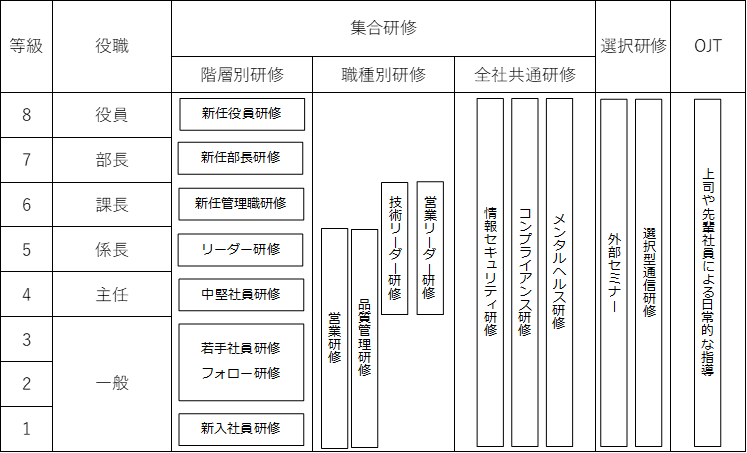

階層別研修とその他の研修との違いを明確に理解するために、教育の種類を整理してみます。

教育の種類は、下記の3つに分類されます。

- 集合研修

- 選択研修

- OJT

さらに、集合研修は下記の4つに細分化されます。

- 階層別研修

- 職種別研修

- 全社共通研修

- 選抜研修

それぞれの研修には特徴や目的があるので、それぞれ確認しましょう。

集合研修

集合研修は、複数の社員が一同に集まって行われる形式の研修です。

主な4つの分類は以下の通りです。

| 階層別研修 | 企業内で従業員を階層ごとに分類し、それぞれの階層に応じたスキルや知識を学ぶ研修 |

| 職種別研修 | 職種ごとに特化したスキルや知識を習得するための研修 |

| 全社共通研修 | 全ての社員が受講する共通の基礎的な研修 |

| 選抜研修 | 優秀な社員が選ばれ、特定の役割やリーダーシップに必要なスキルを磨く研修 |

上記から分かるように、階層別研修は、集合研修の1つの種類であると言えます。

選択研修

選択研修は、社員が自身の興味やニーズに応じて選択する研修です。

個々の目標やキャリアパスに合わせて学びたいスキルや知識の習得を目指します。

OJT

OJT(On-the-Job Training)は、実際の業務現場での実践的な学習方法です。

先輩社員や上司から直接指導を受けながら、仕事を通じて必要なスキルや知識を身につけます。

企業によっては、独自の教育体系を持っている場合があります。既存の教育体系を参考にしながら、上記の研修の分類を組み合わせて、最適な教育体系を作成することがよいでしょう。

階層別研修の目的と重要性

階層別研修は、以下のような点で重要であると言えます。

特に営業組織においては、階層毎に分けて研修を行うのが重要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

階層毎に必要な知識やスキルの習得と均一化

営業組織における階層別研修では、各階層ごとに部分的に必要な営業知識やスキルを身につける事が可能です。

各階層の役割や責任に応じた専門性を高めることで、効率的な業務遂行や顧客への品質向上が期待できます。

例えば、営業マネージャーはチームのリーダーシップや戦略的な営業計画の立案に関するスキルを、営業担当者は効果的な顧客対応や提案技術に関するスキルを習得することが重要です。

また、営業スキルのレベルを組織全体で均一化することも可能です。

社員のモチベーション向上

階層別研修は、営業社員のモチベーション向上にも大いに貢献します。

営業社員が自身の成長とキャリアパスを意識する自己啓発の機会となり、成果を上げる喜びや成就感を再認識することができます。

さらに、組織が社員の成長をサポートする姿勢を示すことで、従業員の忠誠心や組織の一体感を高めるなどの意識改革の効果も期待できます。

組織の理念や考えを共有・確認する

階層別研修は、組織の核となる理念や価値観、戦略を営業社員に共有し、確実に浸透させる機会にもなります。

各階層のリーダーが組織の方向性・ビジョンを伝え、営業チーム全体が同じ方向を向いて働けるように促します。

営業組織の意識や行動を統一することで、一体感を醸成しながら競争力を高めましょう。

以上のような、階層別研修の目的・重要性をよく理解し、組織の教育・育成戦略に活かしましょう。

いくつかお話しましたが、最終的なゴールは“企業の売上アップ”である事を忘れないようにしましょう。

階層別研修での懸念点・注意事項

階層別研修の導入には以下の懸念点と注意事項があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

研修テーマや目的が曖昧になってしまう

営業部門の目標や課題を踏まえ、各階層ごとに具体的な目的とテーマを設定することが大切です。

例えば、営業組織の上位階層では戦略的な営業手法やリーダーシップスキルが求められる一方、下位の階層ではクロージングや顧客対応といったスポット的スキルが重要になるかもしれません。

営業組織の課題から階層毎、社員毎の課題までに焦点を当て、研修のテーマがぼやけないように留意しましょう。

スケジュール調整が階層によっては難しい

階層別研修には、異なる階層の社員が参加するため、スケジュール調整が課題となる場合があります。

営業社員のタイトなスケジュールや、出張・移動の制約を考慮しながら、研修の日程や時間帯には柔軟に対応する必要があります。

そのため、場所や時間の制約を受けないオンライン研修や、録画コンテンツ(研修内容のアーカイブ化やオンデマンド提供)、事前課題や自己学習の活用など、柔軟な対応が求められます。

制度が形骸化する可能性がある

階層別研修が定期的に実施される場合、研修制度が形骸化してしまうケースが存在します。

前述したように研修テーマや目的が曖昧であることや、実践への関連性が希薄であることが、その原因となる傾向にあります。

予防策として、「自分に何のメリットがあるのか?」「どう仕事に活きるのか?」など、業務との関連性を受講者が把握できる工夫をすると、前向きに参加しやすくなります。

また、単なる講義形式だけでなく、実際の営業シーンに即したケーススタディやロープレなどの実践的な研修形態を導入したり、個別のサポートや追加研修の機会を提供したりすることで、研修の形骸化を防ぐ事が可能です。

以上のように、営業組織において階層別研修を成功させるためには、明確なテーマ・目的の設定、柔軟なスケジュール調整、形骸化を避ける工夫が必要です。参加者の関心やニーズに合わせたカリキュラムの構築も重要と言えるでしょう。

階層別研修の3つの実施形態

階層別研修は、組織内で従業員を階層に分け、それぞれに合わせた教育や育成を行う方法ですが、実施形態には主に3つの種類があります。

ここでは、階層別研修の3つの実施形態について説明します。

OFF JT(座学)

OFF JT(座学)は、セミナーや講演会などの形式で行われる階層別研修です。

オンラインでも実施することができ、ウェブ会議システムや動画配信を活用して、参加者がリモートで専門家や講師から指導を受けることが可能です。

また、OFF JTの一環としてグループワークも取り入れることがあります。

営業組織内のメンバー同士が協力し合い、情報交換やディスカッションをすることで、より深い組織理解やアイデアの共有が促されます。

このように、OFF JTではリアルタイムの指導やグループワークを通じて、営業メンバーのスキルアップやチームワークの強化が図られます。

ロープレ(実践演習)

ロープレは、営業研修でよく用いられる研修方法で、「ロールプレイング」の略語です。

営業組織のロープレは、営業担当者が実際の商談や営業活動をシミュレートして、現実の状況に近い様々なシナリオで、柔軟性や創造性、問題解決能力を磨くための実践型研修です。

このように、チームメンバー同士のコミュニケーションや連携力を高めることで、より効果的な営業活動が可能となります。

ロープレはアウトプット型のトレーニングであるため、座学の後やOJTの一環として行われるケースが多いです。

eラーニング

eラーニングは、ウェブ上でセミナーや講義の動画を視聴して行う研修です。

一度カリキュラムを準備すれば、多くの社員に同じ内容の学習を提供することができ、忙しい営業社員は自分のペースで進めることができるため、個々の学習ニーズに合わせた教育を実現できます。

また、統一された教材やコンテンツによって営業組織全体で一貫した研修の提供ができ、会場や講師の手配が不要であるため費用効果が高いとされています。

ただし、eラーニングでは個人の学習状況や理解度を把握することが難しいため、課題やレポート提出などを通じて進捗管理をすることが大切です。

階層毎にカリキュラムを設計するポイント

階層別研修では、各階層の社員が組織内で成長し、役割を果たすために必要なスキルや知識をバランス良く研修プログラムに盛り込むことが重要です。

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職社員、各階層別でのポイントを確認しましょう。

新入社員

新入社員向けのカリキュラムを設計する際には、以下のポイントに注意しましょう。

【ビジネスマナーの習得】

新入社員が社会人としての基本的な振る舞いを身に付けるために、ビジネスマナーのトレーニングを行います。例えば、挨拶やメールのマナー、電話対応などが含まれます。

例:ビジネスマナー研修、営業基本テクニック研修【会社理念や経営方針の理解】

新入社員には会社のビジョンや目標を共有し、組織文化に溶け込むための教育が必要です。企業理念や経営方針の理解を深める研修や社内の先輩社員とのコミュニケーションを通じて、組織への帰属感を高めます。

例:目標達成マインド研修若手社員

若手社員向けのカリキュラムを設計する際には、以下のポイントに注目しましょう。

【基礎業務スキルの強化】

若手社員は基本的な業務スキルを習得することが重要です。具体的な業務に関連する知識やツールの使い方、効果的なコミュニケーションスキルのトレーニングなどを提供しましょう。

例:ヒアリング研修、ネゴシエーション研修、webツール研修【チームワークとリーダーシップ】

若手社員には協力や協調性を促進するトレーニングを行います。チームワークを高める活動やリーダーシップスキルの開発を通じて、彼らが将来的にリーダーシップの役割を果たせるようにします。

例:リーダーシップ研修、チームビルディング研修中堅社員

中堅社員向けのカリキュラムを設計する際には、以下のポイントに着目しましょう。

【専門知識の習得とスキルアップ】

中堅社員は業務において一定の経験と専門知識を持っています。彼らのスキルを更に高めるためのトレーニングを提供し、最新の業界動向や専門知識の修得に取り組みます。

例:業界トレンド研修、プロダクト理解研修【マネジメントスキルの強化】

中堅社員はリーダーシップの役割を果たすことが求められます。カリキュラムでは、リーダーシップスキルやコーチングの技術、効果的なチームマネジメントの方法を学ぶ機会を提供しましょう。また、プロジェクトマネジメントや問題解決能力の強化も重要です。

例:チームマネジメント研修、営業プロセス改善研修管理職社員

管理職社員向けのカリキュラムを設計する際には、以下のポイントに注目しましょう。

【経営戦略とビジョンの理解】

管理職社員は組織全体の目標達成に向けた戦略的な視点を持つ必要があります。カリキュラムでは、企業のビジョンや戦略の理解を深める研修や経営に関する知識の提供を行います。

例:マーケット分析と戦略立案研修、グローバルビジネス環境研修【リーダーシップとコミュニケーション】

管理職はリーダーシップを発揮し、部下やチームを指導・統率する役割を果たします。カリキュラムでは、リーダーシップスキルの強化や効果的なコミュニケーションの方法を学ぶ機会を設けましょう。

例:クロスカルチャーコミュニケーション研修、キープレゼンテーションスキル研修【戦略的人材管理】

管理職社員には人材の育成やチームの編成・マネジメントのスキルが求められます。カリキュラムでは、採用・配置の方法やパフォーマンス管理の手法など、戦略的な人材管理に関する知識を提供しましょう。

例:タレントマネジメント研修、人材評価研修階層別研修の体系作成プロセス

ここからは実際に、階層別研修の体系作成プロセスをご紹介します。

以下の4つのステップを適切に実施することで、効果的かつ効率的な階層別研修の体系を作り上げることができます。

ステップ1: 縦軸・横軸を定義する

階層別研修の体系図を作成するためには、まず縦軸と横軸を定義する必要があります。

- 縦軸 ‥ 階層や役職などの分類

- 横軸 ‥ 教育の方法や研修内容の分類

上記はあくまで一例ですが、このようにして研修の体系図を最初に作成するようにしましょう。

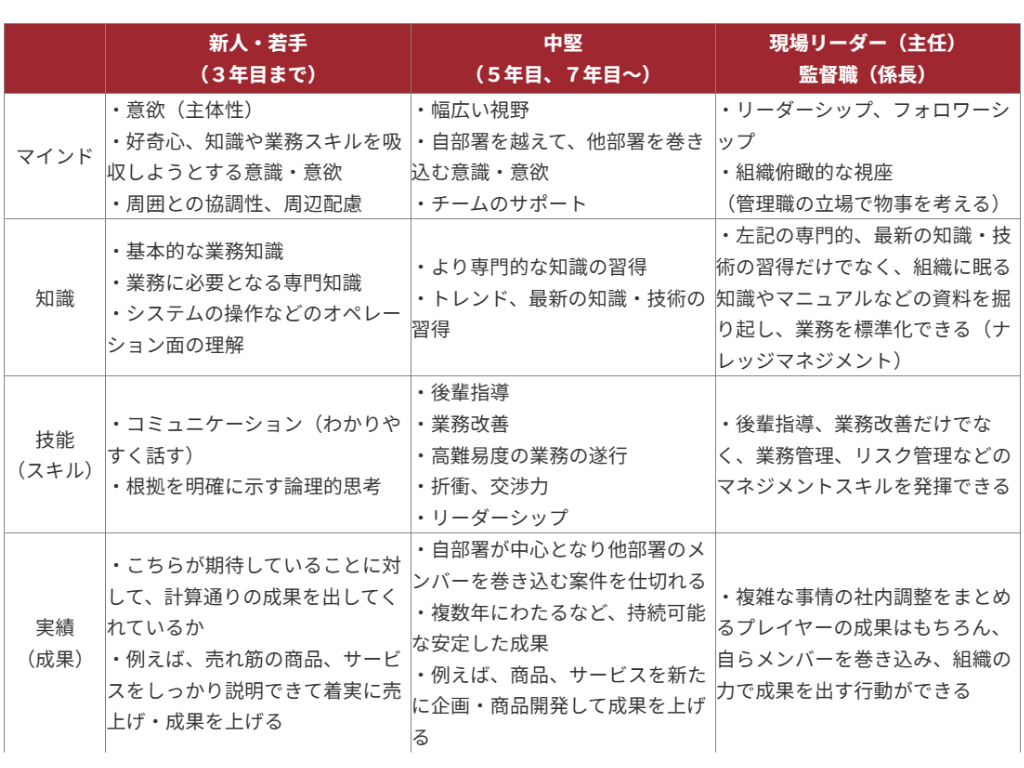

ステップ2: レイヤーごとに人材要件を明確にする

次に、各レイヤーごとに人材要件を明確にします。

階層や役職ごとに求められる役割や能力を定義し、それに基づいて研修の内容を設計します。

例えば、新入社員には基礎的なスキルや業務知識を重点的に教育する必要がありますし、管理職にはリーダーシップや戦略的な思考を育成する研修が必要です。

前項の「階層毎にカリキュラムを設計するポイント」を参考にして、各階層の人材要件を明確に定義しましょう

【人材要件の一例】

ステップ3: 研修へのニーズを調査する

続いて、現場のニーズを調査します。

社員や上司とのコミュニケーションを通じて、研修の必要性や要望を把握していきます。

「もう少し実践的な練習を積んでから営業の現場に出たい」などの現場の声をしっかりと反映させることで、より効果的な研修内容を設計することができます。

例として、「○○の研修を行おうと考えていますが、どうでしょうか?」など、人事側から具体的な案を出して現場にヒアリングをしてみましょう。

また、社内の研修実施状況や成果を評価することも重要です。

ステップ4: 研修内容を絞り込みテーマを決める

最後に、研修内容を絞り込み、テーマを決めます。

経営理念や経営戦略に合致し、自社のニーズや目標に適した研修を選択します。

研修のテーマを明確にし、それに基づいて具体的な研修プログラムを作成します。

また、研修の効果測定やフィードバックの仕組みを整えることも忘れずに行いましょう。

テーマ決めにおけるポイント4つ

【重要な業務領域をカバーする】

ビジネスの中核となる営業業務領域やスキルに焦点を当てましょう。例えば、営業職の場合は顧客接点やセールススキル、中堅管理職の場合はリーダーシップや営業戦略、人財育成などをテーマに選ぶことが有効です。

【レベルや役割に応じた内容にする】 各階層や役割に適した内容を考慮しましょう。営業マンの役職や経験に応じて、営業スキルの基礎からより高度な営業戦略やリーダーシップスキルへと内容を調整します。

【組織の将来像との整合性を確かめる】 将来の組織のビジョンや成長戦略に合致するテーマを選ぶことで、研修が組織の営業力向上とビジネス成果に寄与することができます。

【継続的な改善を行う】 研修テーマは常に見直しや改善が必要です。社員からのフィードバックや営業成績の評価を通じて、研修プログラムの改善点や課題を把握し、営業力の継続的な成長を促進しましょう。

以上が、階層別研修の体系作成プロセスのステップ4つです。

これらのステップを適切に実施することで、効果的かつ効率的な階層別研修の体系を作り上げることができます。

階層別研修のテーマ例【一覧】

新入社員向け

営業職の心構えとビジネスマナー

- 営業職としての倫理観と専門性の重要性

- 挨拶・名刺交換、電話応対、ホウレンソウの基本

- 効率的な営業活動の進め方とタスク管理のコツ

ビジネス文書の作成とコンプライアンス

- メールや提案書の書き方とコミュニケーションスキル

- データ保護や個人情報管理の重要性

- 法令や企業のルールに準拠した営業活動の実践

対人コミュニケーション力とITリテラシー

- プレゼンテーションや商談での表現力の向上

- コミュニケーションツールやSNSの活用方法

- ExcelやPowerPoint、CRMツールを使った基本的なデータ処理と報告作成

若手社員向け

目標設定とセルフマネジメント

- 自己評価とキャリアプランの策定

- 自己管理と時間管理のスキル向上

- 目標達成に向けた計画立案と実行力の養成

タイムマネジメントと生産性の最大化

- 優先順位の設定と営業タスクの効率的な処理

- 集中力とストレス管理の方法

- ワークライフバランスの実現と自己成長の追求

主体性の発揮と実践的な営業コミュニケーション

- 主体的に営業活動を進める意識とプロアクティブな姿勢

- チームでのコラボレーションと意見発信のスキル

- クレーム対応や難しい状況での対話力の養成

中堅社員向け

中堅社員の役割とリーダーシップ

- チームメンバーの指導とサポート

- プロジェクトやタスクのリーダーシップの取り方

- 問題解決と意思決定のスキル向上

フォロワーシップと問題発見力

- 上司や他部門との協力関係の構築

- チーム内での協調性とコミュニケーションの円滑化

- 営業プロセスや業績に関する問題の早期発見と改善策の提案

営業推進力と成果の追求

- プロジェクトの計画と実行のリーダーシップ

- 目標達成のための戦略立案と実践

- 営業プロセスの効率化と顧客満足度向上への取り組み

管理職向け

低位・中位の管理職向け

- 管理職の役割と責任の理解

- チームメンバーのマネジメントと指導

- パフォーマンス評価とフィードバックの実施

- 労務管理と労働法の遵守

- リスク管理と安全対策の重要性

上位の管理職向け

- 営業戦略の立案とビジョンの共有

- 組織の目標設定と戦略的な意思決定

- リーダーシップの発揮と高度な人材マネジメント

- 収益性向上と事業成長の推進

- 営業のイノベーションと変革のリード

このようなテーマを階層別に設定することで、各階層の社員に必要なスキルや能力を育成し、営業組織全体の成果向上に寄与します。

階層別研修は、個々の役割や責任に応じた専門知識やリーダーシップスキルを習得し、社員の成長と組織の発展を促進する重要な取り組みです。

まとめ

階層別研修を行う際は、その他の研修との区別、それぞれの目的や注意事項をよく理解することが重要です。また、各階層毎に研修の目的や内容が変わることに留意しなければいけません。

階層別研修は、個々の役割や責任に応じた知識やスキルを習得し、社員の成長と組織の発展を促進する重要な取り組みです。

営業組織において、研修の最終ゴールは売上アップである点を忘れてはいけません。

ステップを適切に踏むことで、効果的かつ効率的な階層別研修の体系を作り上げましょう。

コメント